Врезультате трансформационного кризиса в России, а также нерегулируемого перехода к факторной модели формирования доходов произошло значительное ухудшение общей экономической и социальной ситуации в стране. Значительно выросла дифференциация доходов населения.

Исследование динамики распределения доходов между квинтильными (20%-ми) группами населения показывает, что в России с 1992 г. усиливается неравномерность в дифференциации доходов населения. Достаточно ярко проявилась тенденция к концентрации средств у наиболее обеспеченной 20%-й группы. Перераспределение собственности, происходящее в условиях приватизации, создает для определенных групп населения возможности извлечения доходов от собственности. Вместе с тем в процессе первоначального накопления капитала имели место многочисленные злоупотребления, что стало источником неоправданно резкого роста концентрации доходов.

В действительности значение фондового коэффициента выше в несколько раз. По этому показателю Россия вошла в число стран с наиболее выраженным неравенством населения.

Расхождения в статистических данных связано с тем, что при изучении распределения доходов населения в конкретной стране возникают определенные трудности получения достоверной информации. С этой проблемой сталкиваются как отдельные исследователи, так и организации. Например, в докладе Всемирного банка за 2005/2006 год отмечается, что, учитывая трудности, возникающие при измерении доходов населения, оценки дифференциации имеют весьма существенные погрешности.

В связи с этим возникают различные интерпретации статистических данных, часто прямо противоположные.

Основным источником информации об уровне доходов населения в России являются обследования семейных бюджетов. Полученные на их основе данные не отличаются высокой надежностью, т.к. респонденты часто просто не знают реального размера своего дохода. При этом отсутствует возможность получения достоверной информации о доходах наиболее обеспеченных категорий населения. С ростом доходов эти категории все менее склонны сообщать о них какую-либо информацию. Это нежелание вполне объяснимо, т.к. значительная часть доходов высокообеспеченных.

Анализ процесса дифференциации доходов населения в течение последних годов в России позволяет сделать следующие выводы.

Во-первых, трансформационные преобразования при отсутствии четкой законодательной регламентации соответствующих процессов привели к росту дифференциации доходов. Наиболее резкие изменения имели место в начале 1990-х гг.

Конечно, рост дифференциации доходов населения неизбежен в условиях реформ, одна из задач которых заключалась в установлении более жесткой взаимозависимости между рыночной результативностью труда и доходами. Однако сложившийся уровень дифференциации настолько высок, что даже наметившиеся положительные тенденции 2001-2006 гг., а также государственная политика, направленная на усиление социальной защиты населения, пока не способны породить радикальные перемены в уровне жизни населения.

Во-вторых, основываясь на вышеприведенных данных сложно определить оптимальный для России уровень дифференциации доходов населения, экономически эффективный и социально допустимый. Необходимо, провести сопоставление различных показателей уровня дифференциации доходов в России с соответствующими показателями других стран, а также с критическими значениями дифференциации доходов, принятые в мировой практике.

Например, сопоставление значения индекса Джини с соответствующими показателями других стран, осуществляющих трансформационные преобразования, позволяет сделать вывод, что в России наблюдается значительно более резкий рост показателей дифференциации по сравнению со странами Центральной и Восточной Европы. Вместе с тем в отдельных странах - бывших советских республиках уровень концентрации доходов выше, чем в России.

В целом исследование различных показателей, характеризующих дифференциацию доходов населения, позволяет выявить следующую парадоксальную ситуацию. Показатели распределения населения по доходу, характерные для России в целом, близки к зарегистрированным как в странах с низкими доходами (Гана), так и в странах со средними доходами (Тунис, Филиппины), и с высокими доходами (Швейцария, Великобритания). При этом данные по наиболее высокодоходному региону – г. Москве близки к показателям для стран с максимальной дифференциацией доходов (Бразилия).

Анализ данной ситуации приводит к следующим выводам. Во-первых, значение индекса Джини позволяет выносить суждение о модели конкретного государства: контрактной или эксплуататорской. На наш взгляд, значения индекса Джини скорее зависят от механизма распределения прав собственности, который формирует условия доступа к собственности отдельных групп населения.

Во-вторых, сложно определить пороговые значения допустимого уровня дифференциации доходов населения. Так, сложившийся уровень дифференциации доходов в России в 1990-е годы не соответствует критическим значениям дифференциации, принятым в мировой практике (табл. 5.3).

В-третьих, исследование уровня дифференциации доходов населения на основе аналитического инструментария, включающего такие показатели, как фондовый коэффициент, индекс Джини и другие, скорее свидетельствуют о количественной характеристике дифференциации доходов населения. Для того чтобы определить оптимальный для России уровень дифференциации доходов населения, экономически эффективный и социально допустимый, следует выявить качественную составляющую дифференциации доходов населения.

Таблица 7.3

Сравнение критических значений дифференциации доходов

Резкая дифференциация доходов населения на фоне их низкого среднедушевого уровня привела в дифференциации экономических потенциалов населения. Наиболее ярко это проявилось в структуре потребления, а также в структуре располагаемых сбережений. В структуре использования денежных доходов населения преобладают затраты на покупку товаров и услуг, что свидетельствует, согласно гипотезе Энгеля, о низком уровне доходов в целом (немецкий статистик Э. Энгель, изучая влияние роста доходов населения на их расходы, заметил, что с ростом дохода изменяется структура потребления, увеличиваются возможности образования сбережений).

Особенности государственного регулирования доходов населения.

Качественные сдвиги в развитии производства, рост объемов продукции и ее качества не возможны без глубоких преобразований во всем хозяйственном механизме, одним из важнейших звеньев которого является регулирование доходов и оплаты труда. В условиях рыночной экономики существуют объективные и субъективные факторы, которые обязательно надо учитывать при организации заработной платы на предприятиях.

К числу основных объективных рыночных факторов относятся: цена рабочей силы, цены на средства труда и готовую продукцию, рынок сбыта товаров и его конъюнктура, механизм конкуренции, прибыль и т. д. Подобные факторы влияют на оплату труда, независимо от государства и самих предприятий. При организации заработной платы основная роль принадлежит объективным факторам; менеджеры лишь могут и обязаны учитывать эти факторы.

К числу субъективных факторов относятся: государственное регулирование, регулирование самими предприятиями и профсоюзное регулирование.

Известно, что при рыночной экономике государство, хотя в значительно суженном виде, но сохраняет регулирующую функцию. Эта функция распространяется и на область доходов и оплаты труда. Регулирование доходов и оплаты труда на уровне макроэкономики имеет место во многих странах с развитой рыночной экономикой и является составной частью социально-экономической политики. Государство не может отказаться от регулирования доходов и оплаты труда, если не налажены рыночные механизмы саморегулирования, если на большинстве предприятий отсутствует реальный собственник, заинтересованный в реструктуризации и развитии производства. Кроме того, переход от централизованной системы решения проблем социальной сферы к рыночной не может произойти автоматически и стихийно, так как преобразования затрагивают глубинные, сущностные элементы системы.

Можно выделить следующие наиболее существенные цели государственной концепции доходов.

Приоритетным направлением в политике доходов должно стать повышение реальной заработной платы, для чего необходимо проводить ее индексацию, сократить задолженность и сделать платежи по ней первоочередными, принять законы о возмещении ущерба при невыплате заработной платы.

Необходимо ускорить процесс сближения минимальной заработной платы со средним прожиточным минимумом. Для этого освободить минимальную заработную плату от функций регулирования социальных трансфертов, так как это сдерживает ее повышение, ибо связано со значительными бюджетными расходами.

Для обеспечения реального увеличения доходов необходимо усилить разграничения между налогообложением заработной платы и предпринимательских доходов, установив более льготный порядок для наемных работников и к ним приравненных (льготность заключается в более низком стартовом обложении и менее прогрессивных ставках).

Следует укрепить финансовую базу пенсий путем увеличения номинального размера заработной платы, отчисления от которого формируют пенсионный фонд.

Законодательно, организационно и экономически сформировать механизм регулирования доходов населения с учетом территориальных особенностей жизнедеятельности.

Политика государственного регулирования доходов сегодня противоречит финансовой стабилизации, так как осуществляется за счет сокращения государственных выплат по всем статьям социальных расходов государственного бюджета.

Изменения претерпели также основные функции, связанные с воздействием государства на доходы населения. Эти перемены проявляются, прежде всего, в переориентации административно-командных функций на социально-защитные, которые направлены на смягчение негативных последствий переходной экономики. Среди приоритетных направлений можно выделить такие изменения функционального характера как:

· обеспечение условий для зарабатывания доходов и создание равных возможностей при реализации прав на долю в общественном благосостоянии путем справедливого распределения доходов;

· реализация социальных программ структурной переориентации экономики, направленных на жилищное строительство, образование, здравоохранение и так далее, а также на поддержку отраслей обеспечивающих социальное развитие общества;

· уменьшение нежелательных, обусловленных переходным периодом, различий в получении и распределении доходов;

· обеспечение разумной политики сочетания налогообложения с социальной поддержкой (льготы производителям средств жизнеобеспечения, мелкому бизнесу, поощрение благотворительности, транспортные платежи, субсидии и так далее).

Государственное регулирующее воздействие на доходы населения состоит в осуществлении мер, направленных на предотвращение негативных социальных последствий, связанных со становлением рыночного механизма. Формы государственного регулирования складываются из материальных, институциональных и концептуальных составляющих.

Материальное основание государственного регулирования доходов зависит от объемов национального производства и размеров той доли, которая перераспределяется, централизовано через государственный бюджет. Институциональная основа связана с организацией процесса перераспределения и деятельность» соответствующих учреждений. Концептуальная опирается на использование той или иной теории в правительственной социальной политике.

Государственный механизм регулирования достаточно сложен и включает в себя первичное распределение (оплату труда, другие первичные доходы населения и предприятий); перераспределение через государственный бюджет, налоговую и трансфертную системы; конечное распределение, осуществляемое через операции и услуги населению.

В ходе первичного государственного распределения доходов устанавливается верхний предел увеличения номинальной заработной платы в государственном секторе. Экономическое значение регулирования заработной платы определяется тем, что ее изменение оказывает влияние на совокупный спрос и издержки производства. Первичное регулирование доходов используется государством как для повышения конкурентной способности национальной продукции, поощрения инвестирования, так и для сдерживания роста заработной платы и инфляции.

Перераспределение доходов осуществляется через государственный бюджет, состоит из дифференцированного налогообложения различных групп, получателей доходов и социальных выплат населению.

Организуя бюджетное перераспределение доходов, государство решает несколько проблем: повышение доходов малоимущих слоев населения, создание условий нормального воспроизводства рабочей силы, ослабление социальной напряженности.

Можно выделить следующие методы: экономические, законодательные, согласительные, административные.

К экономическим методам относятся: определение минимальных размеров оплаты труда, налоговая политика, регулирование оплаты труда работников организаций бюджетной сферы и государственных служащих, занятости и д. р.

Рост минимальной заработной платы зависит от экономических возможностей, сложившихся в обществе на определенном этапе. Если не учитывать этот фактор, то это может привести к задержкам выплат заработной платы работникам, к дефициту бюджета и т. д. Вместе с тем минимум оплаты труда должен определяться с учетом денежных средств, которые необходимы для нормального физического воспроизводства рабочей силы, т. е. прожиточный минимум, что в свою очередь зависит от денежной политики государства.

Налоговые поступления в бюджет обеспечивает налоговая политика, без этого невозможно организовать перераспределение доходов, наладить эффективное стимулирование экономического роста. Например, предоставление налоговых льгот малому бизнесу способствует повышению занятости населения, дает шанс выжить и занять свое место на рынке.

Регулируя оплату труда в бюджетной сфере, государство исходит из своих экономических возможностей. Усилиями этой сферы формируется человеческий потенциал любого общества. Велика роль этой сферы в укреплении здоровья, проведении досуга. Повышая расходы на содержание этой сферы, государство осуществляет социальную ориентацию экономики на развитие личности. Существует и обратная связь: более сложный, творческий труд создает в единицу времена большую массу продукции, что ведет к экономическому росту.

Законодательные методы . Важное место в регулировании доходов занимают вопросы разработки его законодательной и нормативной базы, которая является исходным моментом всего процесса регулирования. Нормативы используются для расчетов нормативных потребительских бюджетов, нормы рабочего времени – для определения режимов рабочего времени, длительности отпусков на предприятиях, создание безопасных условий труда; ставки налогов – для удержания подоходного налога, налогов с юридических лиц (включая социальные налоги и др.)

Для регулирования доходов и качества жизни населения наиболее значимыми являются Конституция РФ (Основной закон), Гражданский кодекс РФ, Трудовой кодекс РФ, законы о реформировании экономики, о занятости, указы Президента РФ, постановления Правительства (о повышении минимальной заработной платы, правовом обеспечении коллективно-договорной системы, социальном обеспечении и страховании, социальных гарантиях и др.).

Административные методы . Эти методы не связаны с созданием дополнительного материального стимула или риска экономического (финансового) ущерба. Они базируются на силе власти и включают в себя меры запрета, разрешения или принуждения.

С переходом к рыночной экономике некоторые прежние административные меры сохранились, но появились и новые: прямой государственный контроль над монопольными рынками; разработка стандартов, контроль за их соблюдением; образование и поддержание минимально допустимых параметров жизни населения, ниже которой – нищета; защита интересов нации – лицензирование экспорта или государственный контроль над импортом.

Согласительные методы . Во многих странах эти методы находят широкое распространение и считаются самыми экономическими и «бескровными». Социальное партнерство – согласование действий правительства, предпринимателей и наемных работников по вопросам динамики оплаты труда и социальных трансфертов.

Идея социального партнерства, разработанная в 1950-е гг. Л. Эрхардом, Р. Балогом и другими, исходит из необходимости согласования общественных интересов, представленных, с одной стороны, профсоюзами наемных работников и, с другой – объединениями предпринимателей ради успешного экономического развития страны. Оно предполагает заключение выступающими в качестве равноправных партнеров правительством, национальными объединениями работодателей и профсоюзами «общественного договора» в области экономической и социальной политики.

В соглашениях разного уровня (в Генеральном – на федеральном уровне, в отраслевых и региональных тарифных соглашениях – на отраслевом и территориальном уровнях, коллективных договорах – на предприятиях) отражаются вопросы о размерах минимальной оплаты труда, тарифных ставок, социальных выплат о порядке индексации доходов, продолжительности рабочего времени, о возмещении вреда, гарантиях трудовых прав, охране труда, об обеспечении жильем и другие.

Коллективно-договорная система – является эффективной формой регулирования заработной платы лиц наемного труда. Ее становление в России тормозят два фактора:

1) обесценивание рабочей силы, в результате чего заработная плата не может выполнить свою воспроизводственную функцию;

2) неоправданная дифференциация заработной платы по категориям работников на предприятиях одной и той же отрасли, территории, а также по отдельным отраслям и регионам.

Каждый метод имеет в своем распоряжении прямые и косвенные меры воздействия. Число мер прямого вмешательства государства относятся: государственная гарантия минимума заработной платы на своей территории, регулирование оплаты труда в бюджетной сфере, установление системы районных коэффициентов, государственное инвестирование, субсидирование программ по повышению эффективности производства, освобождение от налогов, прямое администрирование по обязательности выделения квоты рабочих мест для некоторых групп населения, организация переобучения работников, выделения определенного числа работников для выполнения общественно необходимых работ и т. д.

К числу косвенных способов воздействия относятся: льготное налогообложение малоимущих слоев населения; избирательность процедуры распределения бесплатных благ.

Антиинфляционное регулирование доходов

Для антиинфляционного регулирования используются два типа экономической политики:

· политика, направленная на сокращение бюджетного дефицита, ограничение кредитной экспансии, сдерживание денежной эмиссии;

· политика регулирования цен и доходов, имеющая целью увязать рост заработков с ростом цен и индексацией доходов, определяемая уровнем прожиточного минимума и согласуемая с динамикой индекса цен.

Государство осуществляет регулирование цен путем прямого вмешательства. Непосредственное влияние на формирование цен оказывают государственные субсидии (путем специальных доплат, дотаций производителю или потребителю).

Прямое воздействие государства имеет место в отраслях, где его доля в потреблении товаров, услуг значительна (госзаказы в оборонных отраслях промышленности, в ряде подотраслей строительства). Правительственные органы, являясь постоянными заказчиками (покупателями) определенных видов товаров и услуг у частных фирм, устанавливают в договоренности с партнерами до договоренности с партнерами.

Государство также воздействует на внешнеторговые цены (поощрение экспорта; освобождение от налогов, предоставление льготных кредитов и других льгот; изменение пошлины во внешней торговле; введение или отмена количественных ограничений и др.).

Государство может устанавливать фиксированные цены на товары (услуги) госсектора, пределы их повышения в негосударственном секторе.

Воздействие налогообложения на политику доходов . От того, как государство использует финансово-кредитный и налоговый механизм, во многом зависит распределение вновь созданной стоимости по факторам производства, основным из которых является труд. Снижение реальной заработной платы в условиях резкого падения валового внутреннего продукта и незначительного уменьшения численности занятых в экономике закономерно.

Существенная роль в регулировании доходов предпринимателей и работников наемного труда принадлежит государственной системе налогообложения. Как показывает анализ положения дел, социальный потенциал налоговой системы в современной России практически не используется. Имеется в виду ее способность перераспределять доходы от высокообеспеченных к средне- и малообеспеченным слоям населения. К тому же значительная часть населения и вовсе уходит от уплаты налогов.

Снизив налогообложение фонда оплаты труда налогом и переложив их часть на получателей доходов, можно получить дополнительную сумму поступлений в бюджет за счет того, что из тени выйдут те работодатели, которые в настоящее время передают «в конвертах» своим работникам заработную плату значительно большую, чем указано в платежных ведомостях, представляемых налоговым органам. А пока налоговая политика стимулирует и закрепляет такие структуры занятости и схемы оплаты труда, при которых непрестижным и низкооплачиваемым оказывается труд в секторах экономики, определяющих лицо и перспективы развития страны, – в промышленности, науке, культуре.

В целях «отлаживания» механизма налогов следует также перераспределить налоговую нагрузку между секторами экономики. Речь идет о смещении налогового бремени с производственных предприятий, в первую очередь, на финансовую и торговую сферы, где сложился неоправданно низкий уровень налоговых изъятий.

Существуют четыре основные причины, объясняющие, почему в сложившихся в России условиях более справедливое распределение доходов должно рассматриваться как условие, необходимое для того, чтобы приостановить спад производства и в будущем перейти к экономическому росту.

Во-первых, высокодоходные группы населения России не склонны к сбережениям и инвестированию средств в отечественную экономику, а ориентированы на вывоз капитала за рубеж и потребление импортных товаров.

Во-вторых, при сокращении производства и снижении доходов у большинства населения до физиологического минимума, при одновременном сокращении потребления услуг образования, здравоохранения, происходит резкое ухудшение качества трудовых ресурсов.

В-третьих, повышение уровня доходов низкооплачиваемых (низкодоходных) групп населения, ориентированных на потребление отечественных товаров и услуг, стимулирует развитие отечественного производства, инвестиционную активность и рост занятости.

И, наконец, в-четвертых, более равномерный подход к распределению доходов – психологически важный положительный фактор. Если имущественное неравенство и дифференциация в уровнях доходов между различными группами населения будет увеличиваться, сохранится опасность противодействия реформам со стороны достаточно высокообразованных, но низкодоходных групп населения.

Остановимся кратко на рекомендациях школы экономики предложения в области налоговой политики. Представители этой школы считают, что увеличение налогов ведет к росту издержек и цен и – в конечном счете – перекладывается на потребителей. Высокие налоги сдерживают инвестирование, вложение средств в новую технологию, в совершенствование производства. В отличие от Кейнса, сторонники экономики предложения утверждают, что налоговая политика стран Запада не сдерживает, а усиливает инфляцию, не стабилизирует экономику, а подрывает стимулы к росту производства.

Экономика предложения выступает за сокращение налогов в целях стимулирования инвестиций. Предлагается отказываться от системы прогрессивного налогообложения (получатели высоких доходов являются лидерами в обновлении производства и повышении производительности), снизить налоговые ставки на предпринимательство, на заработную плату и дивиденды. Снижение налогов увеличит доходы и сбережения предпринимателей, понизит уровень процентной ставки, в результате будут расти накопления и инвестиции. Для получателей заработной платы снижение налогов увеличит привлекательность дополнительной работы и получения дополнительных заработков, возрастут стимулы к работе, увеличится предложение рабочей силы.

В своих рассуждениях теоретики экономики предложения опираются на так называемую кривую Лаффера (кривая Лаффера получила название по имени американского экономиста, обосновавшего зависимость бюджетных доходов от налоговых ставок). Ее смысл в том, что снижение предельных ставок и вообще налогов обладает мощным стимулирующим воздействием на производство. При сокращении ставок база налогообложения в конечном счете увеличивается: раз выпускается больше продукции, то и собирается больше налогов. Это происходит не сразу (рис.3). Но по идее расширение базы налогообложения способно компенсировать потери в поступлениях налогов, вызванные снижением налоговых ставок.

Следует упомянуть и некоторые другие рекомендации экономики предложения. Поскольку снижение налогов ведет к сокращению доходной части бюджета, предлагаются различные способы «спасения» от дефицита. Так, рекомендуется урезать социальные программы, сократить бюрократический аппарат, избавиться от малоэффективных федеральных расходов. Эффективное функционирование налоговой системы стран с рыночной экономикой направлено на выполнение нескольких основных задач.

Рис. 7.3. Кривая Лаффера

Во-первых, налоговая система должна успешно решать фискально-перераспределительную задачу, т. е. путем перераспределения доходов предпринимателей и населения обеспечивать финансовыми ресурсами доходную часть государственного бюджета (в развитых странах налоги покрывают в среднем до 90% доходов госбюджета).

Во-вторых, налоговая система должна действовать таким образом, чтобы, как минимум, не подрывать стимулы к производственной и всякой экономической деятельности, а в лучшем случае способствовать формированию и усилению подобных стимулов.

В-третьих, система налогообложения достаточно органично связывается и с принципом социальной справедливости.

В-четвертых, на формирование систем налогообложения большое влияние оказывают требования организационной и расчетной легкости в определении тех или иных налогов, эффективности их сбора, возможности сохранения стабильности налогообложения, т. е. отсутствия необходимости частых и тем более резких изменений тех или иных налогов и т. п.

В-пятых, должно осуществляться умелое распределение налогового бремени между различными бюджетными уровнями – федеральным, региональным (субъектов Федерации) и местным; в унитарных государствах – между общегосударственным и местным уровнями.

Первый общий показатель, характеризующий роль налога в экономике той или иной страны, – доля всех налоговых поступлений, а также налоговых поступлений на центральный (федеральный) уровень в валовом национальном продукте (ВНП).

Второй общий показатель системы налогообложения стран с рыночной экономикой – сходство основных налогов. Примерно 90–95% всех налоговых поступлений приходится на 70 налогов, хотя общее их число в разных странах достигает нескольких десятков. Важный обобщающий показатель системы налогообложения – распределение налоговых поступлений по различным бюджетным уровням.

7.8. Политика доходов как аспект социально-экономической

политики государства

В любом обществе политика доходов – это часть государственной социально-экономической политики. Она обусловлена теми экономическими институтами, которые существуют в государстве в конкретный момент времени, теми приоритетами, которые определило государство и теми инструментами, которые оно использует. В самом общем виде экономическая политика и политика доходов в том числе определяется степенью вмешательства государства в экономику: масштабами, формами и интенсивностью этого вмешательства. С этой точки зрения имеется два полярных варианта: административная экономика и свободный рынок. Антикризисные меры президента Рузвельта включали в себя широкий набор именно административных методов:

· правительство наделялось полномочиями регулировать заработную плату, цены, продолжительность рабочего времени, процесс конкуренции промышленности;

· правительственные органы организовывали программ-заказы предприятиям, которые оплачивались из федерального бюджета;

· правительство организовывало общественные работы, чтобы снизить давление безработицы в обществе;

· значительно усиливался государственный контроль над рынком ценных бумаг;

· существенно увеличивались расходы федерального бюджета, в основном за счет роста государственного долга (повышался бюджетный дефицит) и т. д.

Социально-экономическая политика государства, проводимая в нестабильные, переходные периоды исторического развития, имеет центральный блок так называемых субполитик, решения, в области которых в значительной степени определяют успех или неуспех реформы в целом. Можно назвать его некой доминантой в совокупности всех экономических решений, принимаемых в ходе проведения реформ, поскольку именно этот блок имеет непосредственные выходы на уровень и качество жизни населения и способствует принятию или блокированию реформ гражданами. Речь идет о политике занятости, политике цен и политике доходов, составляющих в итоге общую концепцию преобразования, так как рассогласованные решения в области одной из этих политик способны свести на нет все усилия по реформированию экономики в целом.

Вспомним, каким образом взаимодействуют, например, политика занятости и политика заработной платы, как аспект политики доходов. По классической модели высокая безработица – это порождение слишком высокой заработной платы. Безработица рассматривается классиками как превышение предложения над спросом. Лекарством против безработицы будет снижение заработной платы до уровня равновесной.

Рис. 7.4 Схема классической безработицы

Согласно этой теории, никакая специальная экономическая политика не требуется, так как действуют классические рыночные механизмы: избыток предложения давит на цену вниз, и достигается равновесие. Однако, в действительности заработная плата снижается весьма неохотно. Причин тому много, и главная в том, что заработная плата – это не только издержки работодателей, но и доход наемного работника. Поэтому наемные работники через профсоюзы всячески препятствуют такому снижению. Но и работодатель тоже заинтересован в стабильной заработной плате, так как это позволяет четче планировать деятельность фирмы, устанавливать более спокойные отношения с персоналом, строить обоснованные прогнозы на перспективу. Таким образом, наличие того или иного уровня безработицы в обществе классики называли «добровольной» платой за высокие заработки и не считали возможным вмешиваться в этот процесс.

Между тем, во время массовых безработиц 1930-х гг. несостоятельность данной теории стала очевидной и классический подход сменился взглядами Кейнса и Стокгольмской школы. То, что справедливо для отдельного предприятия, не обязательно справедливо для государства. Действительно, предприниматель наймет больше рабочих, если цена труда понизится, а другие условия экономической конъюнктуры, и, в первую очередь, спрос на продукцию предприятия останется неизменным. Однако справедлива и последующая ситуация: если в стране в целом падают заработки, то это ведет к сжатию совокупного спроса, а следовательно, и занятости.

Так возникло противостояние между «классической безработицей», вызванной чрезмерным вздорожанием рабочей силы, и «кейнсианской безработицей», обусловленной падением совокупного спроса. Кейнс, как известно, считал, что государство должно проводить специальную политику, нацеленную на повышение спроса, например, повышать государственные расходы активной экспансионистской финансовой политикой. Это отразится на спросе на рабочую силу, будут создаваться новые рабочие места, что в конечном итоге снизит безработицу. Однако, увеличение инвестиций и потребительских расходов безусловно отразится на уровне инфляции. Более того, послевоенное десятилетие показало, что возможен одновременный рост и цен, и безработицы.

Принципиально новый взгляд на проблему взаимосвязи политики цен, занятости и зарплаты, и способы ее решения предложил Филипс, построив свою знаменитую кривую. Основная идея Филипса состояла в том, что обуздать инфляцию можно лишь ограничив заработки и допустив существование определенного уровня безработных (6–7%).

Зависимость, выведенная Филипсом, свидетельствует и о прямой взаимосвязи инфляции с механизмом образования доходов, так как кривая роста цен практически повторяет все изгибы кривой, характеризующей темп роста заработной платы. Правда, наблюдается определенное отставание темпа роста цен, увеличивающееся по мере уменьшения прироста заработной платы. Исходя из чего, Филипс констатирует: к инфляции приводит не само по себе увеличение заработной платы, а лишь такое, которое опережает реальный прогресс производительности труда.

Итак, казалось, что механизм управления такими сложными процессами, как инфляция, безработица и заработная плата, найден. Планируя уровень безработицы (все тех же 6–7%), можно регулировать темпы инфляции, а соотношение между приростом средней заработной платы по стране и приростом национального уровня производительности труда в состоянии поддержать баланс между денежной и товарной массой. Лишь отчасти. В последующие годы оказалось, что и эта зависимость не столь устойчива, особенно в долгосрочном периоде. В 1970-е гг. общей закономерностью становится одновременное ускорение роста и цен, и безработицы.

Таким образом, с очевидностью можно утверждать лишь то, что:

· политика цен, политика занятости и политика заработной платы представляют собой один из наиболее значимых центральных блоков любой социально-экономической политики государства, поскольку напрямую затрагивают интересы всех членов общества;

Государственное регулирование доходов населения

Прежде всего, регулирование доходов проявляется в механизме регулирования заработной платы, представляющем собой сочетание и взаимодействие трех механизмов:

1) государственное вмешательство

(роль скорее социальная, чем экономическая; характер скорее косвенный, чем прямой);

2) колдоговорное

(общенациональное, отраслевое, фирменное) регулирование;

3) рынок труда

, подчиненный действию закона стоимости.

Опыт государственное регулирование доходов населения свидетельствует, что государственные органы управления участвуют в регулировании заработной платы по таким направлениям:

установление гарантированного минимума заработной платы (США, Франция, Испания и др.), но он может устанавливаться и на основе общенациональных соглашений;

налоговая система (в отношении доходов и заработной платы);

предельные размеры роста заработной платы в период усиления инфляции (или компенсация падения доходов в период роста цен);

прямое регулирование заработной платы в государственном секторе экономики (однако имеет ограниченный характер, так как большая часть госпредприятий функционирует на принципах полной хозяйственной самостоятельности и окупаемости);

институциональные основы колдоговорного регулирования.

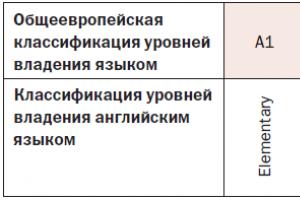

Минимальная ставка заработной платы устанавливается для взрослого, возраст которого по странам различается. Минимальная ставка для молодого устанавливается в % от минимальной ставки взрослого. Продолжительность испытательного срока различается же в зависимости от категории персонала и страны.

Колдоговорное регулирование осуществляется предпринимательскими организациями и профсоюзами на общенациональном (государственном), отраслевом и фирменном уровнях. Если на государственном уровне роль регулирования скорее социальная, то на отраслевом - не только социальная, но и экономическая, стимулирующая, а на фирменном уровне - прежде всего стимулирующая роль. Имеется определенная иерархическая подчиненность, чтобы установленный минимум заработной платы в национальном масштабе, был не ниже (возможно и выше) на отраслевом и фирменном уровнях.

По мере продвижения на первичный уровень колдоговоры все более детализируются с учетом особенностей отрасли, фирм и их экономическими возможностями.

В общенациональных

(секторальных) колдоговорах регулируется (устанавливается) минимальная заработная плата для нации в целом или по секторам экономики и общий порядок индексации заработной платы.

В отраслевых

колдоговорах регулируется: минимальная тарифная ставка по основным профессионально-квалификационным группам, формы и системы заработной платы, надбавки и доплаты, механизм индексации заработной платы, размер социальных выплат и льгот.

В фирменных

колдоговорах регулируются вопросы размера и дифференциации тарифных ставок, надбавок и доплат, индексации заработной платы, системы участия в прибылях и акционированном капитале, размеры социальных выплат и льгот. В них также находят отражение рабочее время (продолжительность рабочей недели, отпуска и т.д.). Прежде всего в таких колдоговорах регулируется оплата труда рабочих. Для руководителей, специалистов эти вопросы оговариваются в контрактах.

Рыночную самонастройку нельзя считать как рыночную стихию. На рынке труда представлена широкая дисперсия заработной платы в государственных и частных компаниях, неорганизованном секторе, где нет профсоюзов. Рынок труда - это та область, где в конечном счете формируется общественная оценка

различных видов труда. Она представлена среднестатистической заработной платой по различным профессионально-квалификационным группам, категориям, отраслям, регионам, стажу, полу, возрасту.

В выявлении среднестатистической заработной платы заинтересованы и государство, и частные компании. Государство периодически проводит обследования, а частные компании и неорганизованный рынок труда предоставляют все необходимые сведения. Полученные данные о среднестатистической заработной плате администрация компаний закладывает в середину диапазона заработной платы по каждому разряду.

Среднестатистичекая заработная плата отражает общественную оценку труда. Она является не только связкой между рынком труда и конкретной фирмой, но и служит инструментом равной оплаты за равный труд.

Все предприятия (фирмы) стремятся к соблюдению этого принципа, так как он позволяет:

1) сдерживать рост заработной платы;

2) предотвращать утечку наиболее квалифицированных кадров.

Рыночная самонастройка представляет собой систематическую, самостоятельную корректировку заработной платы каждой фирмой с учетом среднестатистической заработной платы по всем указанным параметрам.

Защита номинальных доходов от инфляции является составной часть политики доходов. В развитых капиталистических странах она осуществляется путем индексации

доходов как на государственном уровне (на основе соответствующего законодательства) так и на уровне отдельных фирм (компаний) через коллективный договор. Система индексации предусматривает дифференцированный подход (от полной компенсации самых низких доходов и полного ее отсутствия у высокодоходных групп населения).

Во всех РКС осуществляется государственная (и не только) поддержка доходов бедных семей, имеются определенные системы социального обеспечения (страхования), поддержки самостоятельных работников и т.п. В связи с национальными особенностями и экономическими возможностями отмечается их большое разнообразие. Например, в США на государственном

(правительственном) уровне можно выделить две группы программ:

1) программы социального страхования

(возмещают частично потери заработков у пенсионеров, безработных, по временной нетрудоспособности, иждивенцев, переживших застрахованного и т.д.);

2) программы государственной помощи

(благотворительные программы) - установление пособий для тех, кто не может работать (престарелые, слепые, нетрудоспособные), помощь неполным семьям и т.д.

При совершенствовании государственной политики доходов в России опыт, накопленный в ПРС за 200 лет рыночных отношений, целесообразно учитывать.

Сущность государственной политики доходов заключается в перераспределении доходов через государственный бюджет путем дифференцированного налогообложения различных групп получателей доходов и социальных выплат населению.

Основные средства и методы государственного регулирования доходов:

Определение минимума часовой или тарифной ставки заработной платы;

Социальное партнерство - согласование общественных интересов между правительством, работодателями и профсоюзами;

Индексация доходов в условиях инфляции;

Дифференциация доходов по отраслям и регионам и т.д.

Основные принципы государственной политики регулирования доходов населения:

Стимулирование трудовой и предпринимательской активности, инновационного потенциала работника;

Отказ от принципа всеобщей автоматической индексации и компенсации доходов в связи с ростом цен;

Преодоление несправедливой дифференциации доходов работников в различных отраслях и регионах, доходов различных социальных групп;

Увязка мероприятий по повышению доходов со стабилизацией денежного обращения;

Обеспечение социальной защиты населения.

К основным чертам реформирования можно отнести: установление минимальных гарантий оплаты труда; отказ от ограничений максимальной заработной платы; введение единой тарифной сетки для бюджетных организаций; совершенствование принципов отраслевого и территориального регулирования заработной платы.

Одним из негативных факторов реформирования экономики является значительная дифференциация доходов населения.

За период реформ дифференциация в величине получаемых доходов в России возросла с 4 до 15 раз (около 3,5 процентов населения можно отнести к богатым, а около 20 процентов населения находятся за порогом бедности).

Для промышленно развитых стран соотношение минимальной и средней заработной платы составляет - 1:2; в России же это соотношение значительно выше (лишь в последнее время, после повышения к концу 2008 года МРОТ до 4330 руб. в месяц, оно несколько сократилось). Отличительная черта бедности в России - это наличие значительного слоя населения, которое получает лишь минимальную заработную плату.

Государственная зашита потребителей.

В рыночных экономических условиях возникает проблема неподготовленности значительной части производителей, предпринимателей к добросовестной коммерческой деятельности и, следовательно, возникает проблема обеспечения безопасности и качества товаров.

Наиболее актуальные проблемы защиты прав потребителей в России возникают при продаже товаров; проведении строительных работ; оказании бытовых услуг; оказании жилищно-коммунальных услуг; получении образовательных услуг; получении медицинских услуг; пользовании услугами городского и другого транспорта; защите прав вкладчиков в банках, инвестиционных компаниях, пенсионных фондах.

Основные задачи системы защиты прав потребителей :

Создание действенной системы защиты прав потребителей;

Формирование общественных структур по защите прав потребителей;

Организация правовой защиты потребителей;

Организация пропаганды защиты законных прав потребителей, обязанностей продавцов;

Разработка и реализация комплекса мер по предотвращению доступа на рынок опасных для здоровья и некачественных товаров, работ, услуг;

Создание системы правового обучения населения в связи с защитой прав потребителей;

Обеспечение равной доступности к товарам, услугам для всех категорий населения и обеспечения потребителям права свободного выбора товаров и услуг.

Международно-признаваемые права потребителей:

право на удовлетворение основных нужд; право на безопасность; право на информированность; право выбора; право быть выслушанным; право на возмещение вреда; право на потребительское просвещение; право на здоровую окружающую среду.

Систему защиты прав потребителей можно разделить на систему государственной и систему общественной защиты прав потребителей (последняя в рыночной экономике преобладает). Система государственной защиты прав потребителей представлена следующими государственными органами:

Антимонопольная служба и министерства;

Комитеты по сертификации, метрологии, стандартизации;

Комитеты по охране окружающей среды; санитарно-эпидемиологический надзор;

Таможенный комитет; судебные органы; отраслевые государственные инспекции;

Различные межведомственные комиссии по предотвращению поступлений на внутренний рынок недоброкачественных товаров.

Систему общественной защиты прав потребителей составляют: организации потребителей, созданные по отраслевому или территориальному признаку; торгово-промышленные палаты; профсоюзы; трудовые коллективы; коллегии юристов, адвокатов; органы местного самоуправления.

Регулирование рынка труда

Рынок труда - совокупность социально-экономических, общественных отношений, совокупность специальных норм и нормативов, которые складываются по поводу реализации спроса и предложения на рабочую силу и обеспечивают эффективное использование труда при соответствующем вознаграждении.

Цель государственной политики занятости - содействие полной занятости и обеспечение возможностей предприятиям свободно нанимать работников, обеспечивать права гражданам.

Направления деятельности государства в данной сфере:

Развитие правовой базы;

Развитие системы профессионального обучения и переобучения безработных;

Создание служб занятости и бирж труда;

Развитие системы выплаты пособий;

Создание общегосударственной, компьютеризированной информационно-справочной системы для регистрации безработных, для выплаты пособий и т.д.;

Предоставление необходимых трансфертов для регионов;

К мерам косвенного регулирования рынка рабочей силы, которые использует государство, относятся: денежно-кредитная политика, налоговая политика, амортизационная политика; разработка программ по социальному страхованию безработицы, программ содействия найму рабочей силы, программы увеличения числа рабочих мест в государственном секторе; разработка антидискриминационных программ по полу, возрасту, цвету кожи и т.д.

Одним из наиболее необходимых элементов рыночной инфраструктуры является биржа труда.

Биржа труда - организация, которая специализируется на посредничестве между работниками и работодателями с целью купли-продажи рабочей силы. Она позволяет гражданам сократить время поиска работы, упорядочить наем предприятиями рабочей силы.

Биржи труда могут быть государственными, частными и общественными. В основном биржи труда существуют в виде центров труда и занятости.

Основной задачей центров труда и занятости является предотвращение длительной безработицы и минимизация время поиска работы.

Частные биржи труда занимаются своей деятельностью на основе договоров с работодателями. Государственные службы занятости работают по утвержденному бюджету, который составляется из средств государственного фонда содействия занятости, самостоятельных отчислений рабочих, дополнительных источников (финансирование проводит какое - либо предприятие и т.д.).

Методы государственного регулирования занятости:

- экономические методы : льготное кредитование и налогообложение, бюджетная политика стимулирования предпринимателей сохранять и создавать рабочие места, осуществлять профессиональное обучение кадров;

- организационные методы: создание службы занятости и трудоустройства, информационной системы, обслуживающей рынок труда, государственной системы профессиональной ориентации молодежи, подготовки и переподготовки кадров;

- административно-законодательные методы: регламентация порядка заключения трудовых договоров, продолжительности рабочего времени, сверхурочных работ, введение обязательных отчислений предпринимателей в национальные фонды по обеспечению занятости, определение квот на трудоустройство, регулирование периода трудовой жизни.

Задачи государственных органов по социальной защите населения.

Переход к рыночной экономике требует коренных изменений в системе социальной защиты населения. Основными принципами новой концепции социальной защиты являются:

· Всеобщность социальных прав (социально-экономические и правовые гарантии охватывают всех без исключения граждан и все сферы жизни человека)

· Возрастание роли личных доходов в повышении уровня жизни населения при устранении уравнительности в распределении трансфертов и субсидий. Переход от модели, ориентированной на низкую цену рабочей силы и высокую долю бесплатных благ и услуг, к новой модели, основанной на высокой цене рабочей силы и платности удовлетворения возрастающих нужд населения.

· Широкое применение в практике социально-экономического планирования и управления систем научно обоснованных социальных нормативов. Важнейшие из них (прожиточный минимум, минимальный уровень заработной платы, пенсии и пр.) должны утверждаться в законодательном порядке на общегосударственном уровне.

· Гибкость системы социальных гарантий с учетом динамизма социально-экономических процессов в условиях рынка для профилактики возможной социальной напряженности.

Роль государственных органов разного уровня в соблюдении социальных гарантий для населения различна.

На федеральном уровне устанавливаются минимальные размеры государственных гарантий, осуществляются общие программы, регулируются распределительные отношения через федеральный бюджет и целевые фонды.

Местные органы власти разрабатывают и реализуют собственные программы, обеспечивают выполнение общих государственных программ по защите граждан на своей территории. Они могут повышать уровень гарантий для отдельных групп населения, вводить дополнительные гарантии для своей территории с финансированием из своего бюджета.

Большинство отраслей социальной сферы - здравоохранение, физкультура, дошкольное воспитание, образование, жилищно-коммунальное хозяйство - включаются в сферу частичного самофинансирования. Потребности сверх определенного нормативами уровня, предоставляемого бесплатно, оплачиваются трудоспособным населением из личных средств и коллективных фондов предприятий, которые смогут заключать договора на обслуживание работников, создавать больничные и страховые кассы, направляя на эти цели часть заработанных средств. Для социально слабых слоев соответствующие услуги будут в основном оказываться бесплатно, за счет бюджетов всех уровней (из федерального бюджета будут оплачиваться те услуги, которые гарантированы на федеральном уровне, а из остальных бюджетов - дополнительно гарантированные на соответствующем уровне).

Значительное неравенство в распределении доходов социально опасно и не соответствует потребностям современного производства. Платежеспособность населения, обеспечивающая высокий совокупный спрос, выступает важным условием экономического роста. В то же время поддержание высоких стандартов уровня и качества жизни необходимо для воспроизводства квалифицированной рабочей силы, необходимой производству в условиях постиндустриального, основанного на знаниях общества.

Сегодня в экономически развитых странах признается право людей на определенный стандарт благосостояния. Средством преодоления неравенства и бедности выступает прежде всего государственная политика доходов. Она осуществляется по двум основным направлениям:

1) регулирование доходов населения;

2) перераспределение доходов через государственный бюджет. Практика регулирования доходов включает:

Государственное регулирование оплаты труда. Эта мера имеет особо важное значение для таких категорий населения, как малоквалифицированные рабочие, женщины, иностранные рабочие;

Индексацию доходов населения в целях защиты их от инфляционного обесценения. Под индексацией понимается увеличение номинальных доходов в зависимости от роста цен. Государство осуществляет индексацию трансфертных платежей. На уровне фирм в период высокой инфляции требование индексации заработной платы обычно включается в коллективный договор.

Остановимся подробнее на проблеме государственного регулирования оплаты труда. В настоящее время оно включает:

Законодательное установление и изменение минимального размера оплаты труда;

Налоговое регулирование средств, направленных на оплату труда организациями, а также доходов физических лиц;

Установление государственных гарантий по оплате труда. Основу организации оплаты труда составляет потребительский бюджет работника. В России в качестве такового используется минимальный потребительский бюджет низкого стандарта, реально не позволяющий обеспечить нормальное существование человека. Однако установленная государством минимальная заработная плата почти втрое ниже этого прожиточного минимума, что противоречит не только практике развитых стран, но и Трудовому кодексу РФ (ТК РФ).

Минимальная заработная плата представляет собой низшую границу стоимости неквалифицированной рабочей силы, исчисляемой в виде денежных выплат в расчете на месяц, которые получают лица, работающие по найму, за выполнение простых работ в нормальных условиях труда. Помимо тарифной части, регулируемой в зависимости от минимальной заработной платы, в структуру заработной платы входят премии и вознаграждения, надбавки и доплаты, а также выплаты, не связанные непосредственно с результатами труда. В бюджетных организациях и на предприятиях государственного сектора экономики регулирование заработной платы осуществляется на основе единой тарифной сетки (ETC). ETC представляет собой шкалу тарификации и оплаты труда всех категорий работников - от рабочего низшего разряда до руководителя организаций. Тарифная система оплаты труда - это совокупность нормативов, при помощи которых регулируется уровень заработной платы. Это тарифная сетка и тарифно-квалификационные справочники.

Бестарифная система оплаты труда - это индивидуальные разработки отдельных фирм. Существует также государственное районное регулирование заработной платы и доходов населения, осуществляемое на основе районных коэффициентов и северных надбавок. Эта система была сформирована в условиях жесткой плановой экономики и в рыночных условиях применяется слабо. Бестарифная система оплаты труда учитывает два фактора:

1) различия в потребностях населения, занятого трудом равной степени тяжести и сложности (квалификации);

2) различия в уровне потребительских цен по районам.

Кроме того, учитывается фактор необходимости привлечения населения в отдаленные районы страны, испытывающие дефицит рабочей силы. В советское время многие люди вербовались на Крайний Север и в отдаленные районы страны, так как с учетом действия данной системы могли заработать значительные по тем временам средства.

В настоящее время в зависимости от степени дискомфортности, оцениваемой природно-климатическими, экономико-географическими, социально-психологическими условиями и фактором риска проживания, выделяется пять зон с коэффициентами от 1,0 в самой комфортной V зоне до 1,8-2,0 в самой некомфортной I зоне.

Северные надбавки применяются за непрерывный стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Их минимальный размер составляет 10% заработка, а максимальный дифференцирован по районам страны и по истечении пяти лет непрерывного стажа работы составляет от 30% от заработка на Европейском Севере, в южных районах Сибири и Дальнего Востока до 100% на островах морей Северного Ледовитого океана и на Чукотке.

Коэффициенты за работу в высокогорных районах установлены в зависимости от степени понижения трудоспособности человека в диапазоне от 1,0 до 1,4.

Такая система применяется только на государственных предприятиях. На частных, смешанных и кооперативных предприятиях с учетом районных коэффициентов определяется только минимальный уровень заработной платы. Поэтому сегодня эта система нуждается в серьезном пересмотре.

Политика перераспределения доходов предполагает:

Аккумуляцию денежных средств в руках государства для проведения социальной политики путем взимания с населения и предприятий прямых и косвенных налогов;

Предоставление населению социальных услуг путем финансирования систем образования, медицинского обслуживания, учреждений культуры, искусства, физкультуры и спорта, досуга и пр.;

Финансирование системы социальной защиты, включающей: систему социальных гарантий,

систему пенсионного, медицинского и социального страхования, систему социальной поддержки (помощи) населению.

Источником личных доходов населения является национальный продукт, фонд потребления, из которого каждый получает некую долю в результате первичного и вторичного перераспределения. При этом доходы могут быть получены в различных формах: доходы от трудовой деятельности, занятости в домашнем хозяйстве, использования собственности и капитала, бюджетные трансферты, прочие.

Доходы имеют две формы: номинальные и реальные. Реальные доходы образуются как результат деятельности, приносящей доход, располагаемые суммы для удовлетворения потребностей, они меньше номинальных доходов на величину налогов, других обязательных платежей, потерь от инфляции.

Регулирование денежных доходов осуществляется в единстве, непосредственной связи с расходами. Государство оказывает влияние на доходы и расходы в целях оптимизации баланса доходов и расходов населения. В сводном виде баланс свидетельствует об объемах и структуре доходов и расходов, покупательной способности населения. Основные статьи доходов, отражаемые в балансе: оплата труда наемных работников, доходы от собственности и предпринимательской деятельности, социальные трансферты. Статьи расходов: покупка товаров и оплата услуг, обязательные платежи и добровольные взносы, покупка иностранной валюты, ценных бумаг и др.

Основным источником доходов является оплата труда. Доходы от предпринимательства и собственности составляют почт 20%, что соответствует уровню стран с развитой рыночной экономикой. Однако это следствие не соотношения форм собственности, а нормы предпринимательской прибыли: в России работодатели частного сектора ориентируются на 80-120% прибыли, а на Западе довольствуются 10-30%.

Оплата труда призвана выполнять воспроизводственные и стимулирующие функции, обеспечивать связь между количеством, качеством труда и уровнем благосостояния. Основу оплаты составляет тарифная система, с помощью которой осуществляется дифференциация заработка работников различных категорий. Она включает тарифные ставки (оклады), тарифные разряды (коэффициенты), тарифные сетки. Отнесение видов труда к тарифным разрядам осуществляется на основе тарификации работ.

Присвоение тарифных разрядов работникам производится с учетом Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС), Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов, служащих (ЕКС).

Тарифная система для работников организаций, финансируемых из бюджетов всех уровней, является гарантией их оплаты. Тарифная система оплаты работников других организаций может определяться коллективными договорами, соглашениями с учетом единых тарифно-квалификационных справочников и государственных гарантий по оплате труда. Генеральным соглашением между общероссийскими объединениями работодателей и Правительством РФ предусмотрено придание ЕТКС и ЕКС статуса, обязательного для применения предприятиями независимо от организационно- правовой формы.

Выбор тарифных ставок (окладов) во внебюджетной сфере устанавливается предприятием самостоятельно и закрепляется в коллективных договорах и соглашениях. Тарифная система оплаты труда работников на любом предприятии не должна быть ниже уровня государственных гарантий по оплате труда.

Государственные гарантии по оплате труда работникам независимо от сферы занятости опираются на принципы и нормы международного права и призваны обеспечивать своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, достойное существование семьи.

Государственными гарантиями являются:

- минимальный размер оплаты труда;

- минимальный размер тарифной ставки (оклада) работников организаций бюджетной сферы;

- меры, обеспечивающие повышение реального содержания заработной платы;

- ограничение перечня оснований и размеров удержания из заработной платы по распоряжению работодателя, размеров налогообложения заработной платы;

- сроки и очередность выплаты заработной платы;

- получение работником заработной платы в случае неплатежеспособности и прекращения деятельности работодателя;

- государственный надзор и контроль за реализацией гарантий по оплате труда.

Минимальный размер оплаты труда устанавливается на всей территории страны в качестве социального стандарта. Он периодически пересматривается с учетом роста стоимости жизни и социально-экономического положения в стране. Поставлена задача повышения минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума. В коллективных договорах и тарифных соглашениях могут устанавливаться минимальные тарифные ставки и оклады выше минимального размера оплаты.

Повышение уровня реального содержания заработной платы осуществляется в виде ее индексации в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. Индексация призвана полностью или частично возместить удорожание, поддержать покупательную способность денежных доходов. Для бюджетных организации индексация проводится на основе закона и иных нормативных правовых актов, в организациях небюджетной сферы порядок индексации определяется коллективными договорами или нормативными актами организации.

В бюджетной сфере государство регулирует как общий уровень оплаты, так и соотношения в оплате между категориями работников, отраслями, регионами с помощью тарифной системы, финансовой поддержки и других рычагов. Оплата труда в бюджетной сфере не должна опускаться ниже 80-85% средней заработной платы в промышленности, оклады руководителей устанавливаются в кратном отношении к ставке основного работника организации. Кратность определяется органом исполнительной власти. Единая тарифная сетка (ETC), утвержденная постановлением Правительства РФ для бюджетных организаций, содержит 18 разрядов 1 ETC не распространяется на государственных служащих, оплачиваемых на основании Указа Президента РФ. Заработная плата высших должностных лиц называется денежным вознаграждением. Лицам рангом ниже (руководитель департамента в министерстве) выплачивается денежное содержание, оно включает кроме оклада различные доплаты и надбавки. .

Под эгидой Международной организации труда разработана «Стратегия сокращения бедности в России». Для индексации заработной платы бюджетникам рекомендовано использовать средства, получаемые в результате как экономического роста, так и совершенствования механизма распределения национального дохода.

В частном секторе государство ограничивается незначительным вмешательством в организацию штаты, и основным регулятором здесь выступают коллективные договоры и соглашения. Стороны трудового договора имеют свободу выбора в установлении размеров оплаты труда. Оплата зависит от квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда, ее максимальный предел не устанавливается. Ограничение размера оплаты труда снизу не имеет для предприятий практического значения, так как не участвует в реальных расчетах по оплате труда. Не является надежным регулятором и коллективный договор работников с работодателем, их заключают далеко не все предприятия; на многих из них отсутствуют профсоюзные организации.

Оплата труда в реальном выражении в 2004 г. все еще оставалась ниже уровня 1990 г. 2 Регионы имеют право оплачивать разряды по более высоким ставкам. Так, ставка 1-го разряда ETC - 1100 руб. в месяц, 18-го разряда - 4950 руб., в Москве - соответственно 2500 и 11.4 тыс. руб. (при средней заработной плате в 2005 г. 17.3 тыс. руб.). Средняя начисленная заработная плата в феврале 2006 г. составила 9.1 тыс. руб. В 1990 г. она равнялась 180 руб., на эти деньги можно было купить 1200 кг хлеба, в настоящее время - только 900 кг. : 60% занятых в сельском хозяйстве, сферах культуры и здравоохранения имеют доходы ниже прожиточного минимума, а средняя оплата лишь в 1,5 раза превышает прожиточный минимум и в несколько раз ниже пособия по безработице в развитых странах.

В целом государственное регулирование распределительных отношений неэффективно. Оплата труда стала больше зависеть от факторов, не имеющих отношения к количеству и качеству труда, работодатели в основном руководствуются принципом «по результатам собеседования».

В развитых странах фонд оплаты определяется по фиксированным часовым ставкам, выделяются обязательные и дополнительные элементы оплаты, оптимально сочетаются гарантированный и возможный заработки, большое значение придается премированию руководителей и специалистов. Обязательные элементы оплаты фиксируются в коллективном или индивидуальном договоре; в минимальную ее часть включаются расходы по оплате квартиры, содержанию автомобиля, домашние расходы, отпускные и некоторые другие статьи.

Основными мерами дополнительного стимулирования являются:

- повышение заработной платы с учетом результатов труда;

- краткосрочные премии по результатам работы;

- надбавки за сложность, условия труда, стаж;

- социальные выплаты (страховка и др.);

- повышение по должности с большей ответственностью;

- участие в управлении;

- владение акциями компании;

- прочие формы (надбавки за инициативность, личные достижения, участие в сбыте, снижении затрат, премии за рационализаторские предложения и т.д.).

В США в основе оплаты - требования к выполняемой работе и результаты ее выполнения; в Японии придается важное значение анкетным данным работника, его возрасту; в Европе прежде всего учитывают квалификацию и сроки профессиональной подготовки.

Верхняя граница заработной платы находится в зависимости от степени напряженности и ответственности труда, затрат физической и умственной энергии и других факторов. Она определяется предельной производительностью труда по той оценке, которую дают главы фирм. Ни один из них не станет платить работнику больше того дохода, который он приносит предприятию.

При определении нижней границы заработной платы как модифицированной стоимости рабочей силы на первый план выдвигаются не только прожиточный минимум, но и налог на доходы и прочие налоги на физических лиц, рост платности услуг.

Если заработная плата будет определяться только себестоимостью рабочей силы. т.е. физическими, интеллектуальными и другими затратами, имевшими место в процессе трудовой деятельности, то ее хватит лишь на компенсацию этих затрат и простое возобновление способности к труду. А нужны средства на развитие рабочей силы (повышение образовательного, информационного, культурного уровня, квалификации), содержание нетрудоспособных членов семьи.

Средняя равнодействующая оплата устанавливается, в конечном счете, с учетом состояния рынка труда, спроса и предложения рабочей силы.

Научно-технический прогресс, рост производительности труда ведут к сокращению потребности в рабочей силе, но не обязательно - к экономии на заработной плате в той же пропорции, так как занятые работники вправе рассчитывать на повышение оплаты в результате прогресса. Становится ли это реальностью, зависит от политики бизнеса и состояния рынка труда.

В России бизнес еще молодой, и немало его представителей, пребывая в эйфории от вседозволенности, не вспоминают о социальной ответственности. Государство должно экономически и административно напоминать им о необходимости увеличения фондов потребления и накопления, учета социальных последствий своей деятельности.

Оптимизация фондов потребления и накопления требует введения механизма повышения оплаты труда в реальном секторе за счет сокращения предпринимательского дохода, не используемого на нужды накопления. В соответствии с рекомендациями, подготовленными Институтом социальной политики Академии труда и социальных отношений, для регулирования предпринимательского дохода устанавливается государственный норматив заработной платы, который обязаны соблюдать все работодатели. Норматив оставляет предпринимательский доход в остатке, при необходимости его ограничивает в интересах соблюдения нормы или накопления, или потребления. При убыточности производства накапливается долг по заработной плате. Конкуренция должна не позволить поднимать цены с целью компенсации снижения предпринимательского дохода.

В России политика регулирования доходов населения должна учитывать региональную дифференциацию социально-экономического развития. Базовые условия жизни не должны существенно зависеть от места проживания. Грамотная социальная политика особенно необходима в сельских районах, депрессивных регионах, северных территориях.

Положение сельских жителей значительно ухудшилось в результате ликвидации колхозно-совхозной системы, неразвитости фермерского хозяйства, деградации социальной инфраструктуры села. В депрессивных регионах не работают многие предприятия, не создаются новые рабочие места, отсутствуют условия для развития предпринимательства, что повышает социальную напряженность. Из северных территории, которые ранее интенсивно заселялись и благоустраивались, идет отток населения из-за падения производства и уровня жизни.

Выравнивание региональных производственных различий в первую очередь зависит от устремлений частного капитала и возможно лишь в отдаленном будущем. Пока же у бизнеса есть более привлекательные объекты для вложения средств. Государство ориентирует капитал на освоение тех или иных территорий лишь в целях повышения потенциала по экспорту сырья. В таком случае полнее должны использоваться возможности бюджетного территориального выравнивания, учитывая всевозрастающую концентрацию финансовых ресурсов в федеральном бюджете.

Финансовые ресурсы федерального бюджета позволяют увеличить расходы на жизнеобеспечение регионов и зон с особо сложными условиями хозяйствования и проживания, демографическими и миграционными проблемами, оказавшихся в неблагоприятной социально- экономической ситуации. Инструментами реализации такого направления региональной политики являются целевые трансферты, субвенции на образование, здравоохранение, социальную защиту населения, федеральные и региональные программы привлечения инвестиций и структурной перестройки.

Принята федеральная целевая программа «Сокращение различий в социально-экономическом развитии регионов (2002-2010 годы и до 2015 г.)». Целью программы является сокращение различий по основным показателям между наиболее развитыми и отстающими регионами (сейчас различия в десятки раз). Чтобы реализовать эту программу, должны создаваться условия для развития регионов, социально-экономические показатели которых ниже средних по стране, создаваться благоприятная среда для предпринимательства и инвестиций, повышаться эффективность государственной поддержки субъектов РФ.

Однако суммарный объем финансирования составляет всего 66,3 млрд. руб. в течение 14 лет, из них средства федерального и ре- тонального бюджетов - 27,5 млрд. руб., или около 40%. Причем исполнителями программы назначены субъекты РФ и организации, определяемые на конкурсной основе. Они же несут ответственность за своевременное и полное выполнение программы.